加重力および微小重力が及ぼすマウス筋・骨格量への影響

| 著者: | Tominari T, Ichimaru R, Taniguchi K, Yumoto A, Shirakawa M, Matsumoto C, Watanabe K, Hirata M, Itoh Y, Shiba D, Miyaura C, Inada M. |

|---|---|

| 雑誌: | Sci Rep. 2019 Apr 29;9(1):6614 |

- 重力

- 骨

- 骨格筋

左から大学院博士課程の市丸君、筆者、研究指導者の稲田全規先生と研究室にて撮影。

論文サマリー

宇宙の微小重力下における長期滞在や地上でのベッドレストによる不動状態では、廃用性の筋萎縮ならびに骨破壊を引き起こすことが知られています。これらの回避には、運動などによる力学的な負荷が筋骨格系の維持に有用であることが示唆されています。本研究では、重力を変化させた飼育環境下におけるマウスの筋骨格系の変化を観察しました。

具体的には、宇宙ステーション(ISSきぼう)における微小重力(G)と遠心飼育装置を用いた人工重力(1G)環境下における宇宙飼育マウスの解析、地上実験における通常運動(1G)と遠心飼育装置による加重力(2G)負荷マウスの解析を行い、加重力及び微小重力環境による筋骨格系組織への影響を検討しました。

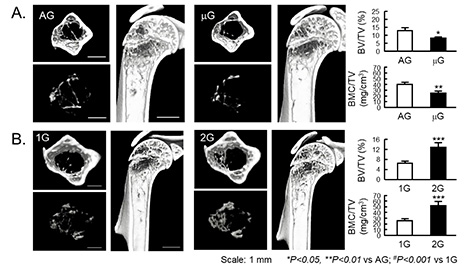

最初に、宇宙ステーション(ISSきぼう)での微小重力及び人工重力(1G)環境下での長期飼育後に帰還したマウスの上腕骨および脛骨の骨量解析を行ったところ、宇宙滞在によっていずれの骨量も有意に減少した一方、人工重力(1G)環境下での長期飼育ではいずれの骨量も回復しました(図1A)。次に、遠心飼育装置を用いた2G環境下にてマウスを飼育し、マイクロ-CTにより下腿筋量および頭頂骨、上腕骨、大腿骨、脛骨の骨量を計測しました。また、マウスの大腿四頭筋およびマウス脛骨由来骨髄からRNAを抽出し、qPCR法によりmRNA発現を解析しました。その結果、遠心飼育装置による2Gマウスでは、下腿筋における筋制御系の遺伝子であるMyoDやミオシン重鎖などの発現亢進ならびに筋分解に関わるオートファジー関連遺伝子などの発現抑制が認められ、下腿筋量は有意に増加しました。骨においては、2Gマウスにおいて上腕骨、大腿骨、脛骨の骨量がいずれも増加し(図1B)、骨形成系の遺伝子であるBMP (bone morphogenetic protein) 2やCol1a1 (collagen, type I, alpha 1) の発現が上昇しました。

図1. マウス上腕骨骨量に対する重力変化の影響

A. 宇宙飼育マウス 左:人工重力(AG) 右:微小重力(G) 上腕骨 micro-CT像

B. 地上飼育2G負荷マウス 左:1G 右:2G 上腕骨 micro-CT像

BV/TV: Bone volume/Tissue volume、BMC/TV: Bone mineral content/Tissue volume

本研究により、微小重力環境にある長期宇宙滞在マウスでは骨量減少が認められ、人工重力 (1G)環境下の飼育によって骨量が回復しました。一方、地上実験における2G負荷はマウスの筋骨格量を正に制御することが明らかとなりました。骨においては、骨量の増加とともに骨形成系遺伝子群の発現上昇が認められました。筋においては、筋量の増加とともに筋制御系遺伝子の発現亢進と筋分解系遺伝子の発現減少が認められました。これら結果より、重力は筋骨格系の量的な維持において正と負の変化に相関した影響を示すことが明らかとなりました。さらに、2G負荷によって筋量および骨量の増加が認められることから、適度な重力負荷は筋骨格系の制御を正に導く可能性が示唆されました。

著者コメント

宇宙環境ならびに加重力環境におけるマウス飼育実験は専用の実験装置が必要であることから、

これまでに比較解析は困難でした。本研究では、幸運にもこれらの実験に参加する機会をいただき、素晴らしい発見が得られたことを大変嬉しく思っております。今後、これら発見が、理学・運動療法をはじめとするロコモティブシンドロームの新たな予防・治療法の開発へとつながることを期待しております。

本研究発表につきまして、ご指導をいただきました稲田全規先生、遠心飼育装置や多くの実験の機会をつくっていただいたJAXAの皆様、芝大様、湯本茜様、白川正輝様、東京農工大学の宮浦千里先生をはじめ、多くの関係者の皆様にこの場を借りて心より感謝を申し上げます。

(東京農工大学大学院工学府生命工学専攻・富成 司)