太平洋をまたいで

はじめに

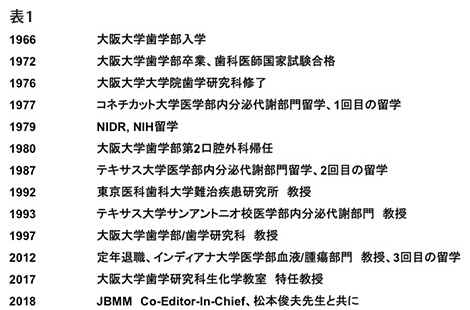

1972年に大阪大学歯学部を卒業し、第2口腔外科の大学院に入学した私に与えられた学位研究のテーマは「軟骨細胞の運命」であった。これが私の骨研究のスタートである。したがってこの原稿を書いている2019年現在で、47年間、ほぼ半世紀にわたって骨・軟骨研究に携わってきたことになる。こういった個人的歴史を背景として、今回私の骨研究生活について書かせて頂く運びとなった。私は過去を振り返るのは好きではなく、“死ぬまで前向きにチャレンジ”をモットーとしているので、こういった回想録のような文章を書くのは苦手である。したがって内容的に乏しいところが多々見受けられるかもしれないが、そういった点には目をつぶって頂いて、半世紀に及ぶ骨研究が私の人生に対してどういう影響、あるいは意義をもたらしたかについて語らして頂くことにする。文中に誤りがあった場合はひとえに私の責任であることを、前もってお詫びを申し上げておきたい。

1.軟骨研究に没頭した大学院時代 (1972~1976)

私は1966年に大阪大学歯学部に入学した。学生時代は6年間卓球部での活動に明け暮れ、歯科医になるための勉強らしい勉強も大してせずに1972年に卒業、そしてその春に歯科医師国家試験合格といった具合に、これといった特徴のない、きわめてありきたりな大学生であった(表1)。卒業してもすぐには歯科医として働くつもりはなく、もう少し大学に残ってアカデミックな雰囲気に浸りたかったのと、抜歯が得意でもあったことから第二口腔外科の大学院に進むことにした。当時の第二口腔外科主任教授の川勝賢作先生から大学院の学位研究は生化学で指導を受けるようにとの指示を受け、竹田義朗教授が主宰する生化学講座で学位研究に従事することとなった(図1)。竹田先生はお名前通りに、竹を割ったようなさっぱりした性格で、研究はアメリカ的合理精神で進められる非常にスマートな教授であった。竹田先生の暖かいご支援と、深いご理解のおかげで、当時まだ海のものとも山のものとも見分けがつかなかった培養軟骨細胞を用いた研究を進めることが可能となった。

図1 竹田義朗先生: 平成23年6月19日、卒寿のお祝いの会にて。

そして生化学講座で当時助教授の鈴木不二男先生にご指導を仰ぐことになったことが、今に至るまでのわたしの人生を決めることになった(図2)。鈴木先生には論文の読み方、実験ノートの書き方、ピペットの握り方から、動物の扱い方、さらに研究に対する考え方や取り組み方など実験と研究に関する全てのことを手取り足取り教えて頂いた。そのお陰で研究の深さ、広がり、面白さを実感、体現できたことがその後の研究者としてのわたしを形成することにつながった。また初めてのアメリカ留学に際して、Greg Mundyに出会うきっかけを作って下さったのも鈴木先生であり、私が師と仰ぐ恩人である。

図2 鈴木不二男先生: 平成22年2月6日、生化学同門会常安会50周年記念パーティーにて。

もうお一人、わたしが研究を面白いと思うようになる下地を与えて下さったのが、当時大阪大学医学部整形外科におられた下村裕先生(図3)である。下村先生は、成長軟骨の移植により骨形成が起こるとのご自分の実験結果から“軟骨細胞が骨芽細胞に分化し、骨を形成する”との仮説を抱いておられた。それを証明するためには、軟骨細胞を培養し、in vitroで軟骨細胞が骨芽細胞に分化することを示す必要があるということで、その実験を私が学位の研究テーマとして行うことになったのである。下村先生には研究を進める際にどのように作業仮説を立て、それを実証するための実験アプローチをどうデザインするかという研究者にとって最も楽しい部分を教えて頂いた。研究を始めるにあたってこのお二人に出会い、ご指導頂いたことは非常に幸運であり、この出会いが無ければおそらくわたしは歯科医としての道を歩んでいたと思う。どの世界にも共通することだが最初に誰に出会うかでその後の人生が決まると言えるのではないだろうか。

図3 下村裕先生: 竹田義朗先生の卒寿のお祝いの会にて。

こういったお二人の素晴らしい先生方のおかげで、“成長軟骨細胞の骨形成能に関する生化学的研究”と題する学位論文をまとめ上げ、1976年に歯学博士の学位を取得することができた。学位論文を書くのは大変苦しかったが、自分がやった実験結果を整理し、文献に基づく考察を交えながら結論を導き出す面白さを味わえたことは大きな収穫と喜びであった。

2.最初のアメリカ留学 (1977~1980)

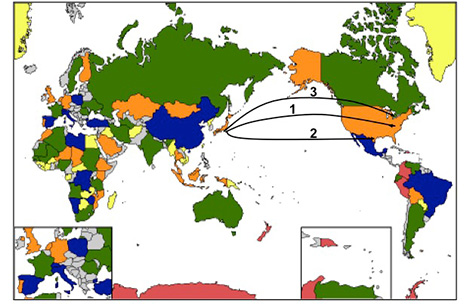

学位を取得した後、同年4月から市立西宮中央病院歯科口腔外科に1年間勤務し、翌年の8月から鈴木不二男先生のお世話で米国コネチカット大学医学部内分泌代謝部門に留学することとなった。ここからわたしの太平洋またぎ(図4)が始まることになる。

図4 太平洋をまたいで3度のアメリカ留学

1. Osaka―Farmington, CT/ 2. Osaka―San Antonio, TX/ 3. Osaka―Indianapolis, IN

1) Greg Mundyと出会ったコネチカット大学留学 (1977~1979)

鈴木先生から米国州立コネチカット大学医学部内分泌・代謝部門に留学というお話を頂いた時、コネチカット州はどこにあるのかさえ知らなかった。鈴木先生のお話では、隣の家が見えないほどが深い森に包まれている、とてもきれいなところであるとのことであったが、さっぱり想像できなかった。またコネチカット大学のRaisz教授とMundy准教授からアメリカに来る前に英語に少しでもなれるようにとの配慮から、彼らの講義のテープが送られてきたが、Raisz教授の講義はお手本のような分かり易い英語であったが、Mundy准教授の英語はおそろしいほどのオーストラリア訛りでさっぱり聞き取れず、英語に対する自信をすっかり失ってしまった。このMundyの講義のテープの話はパーティーの時にいつでも酒のネタとしてみんなの笑いを呼んだ。

そんなこんなの準備を終え、ようやくコネチカットの州都ハートフォードのブラッドレー空港に着いたのは8月も末であった。空港のゲートを出たところできょろきょろしていると、甘いマスクをした長身の男性がAre you Dr. Yoneda?と声をかけてきてくれた。これがGreg Mundyとわたしの最初の出会いであった。その日の夜はMundyが自宅でのバーベキューパーティーに招待してくれ、奥さんのHelen Mundyとその両親、そして3人の子供たちと片言の英語で楽しい時間を過ごすことができた(図5)。この時にMundyとなら一緒に研究をやれそうだと感じた。

図5 Connecticut大学医学部があるFarmingtonに到着した夜にMundyが自宅で開いてくれたバーベキューパーティー:

わたしと肩を組んでいるのはHelenのお父さん。真ん中の二人がGreg & Helen Mundy。手前の年配の女性は左側がHelenのお母さん、右側がHelenのおばさん。男の子二人はMundyの息子たち。

コネチカット大学医学部内分泌・代謝部門はLawrence Raisz教授が主任で(図6)、Greg Mundyは准教授、その他にAssistant Professorが3人、わたしのようなポスドクが数人いる部門で、ほとんどのスタッフはMDであるにもかかわらず臨床よりも基礎研究に重点を置く教室であった。これはRaisz教授の意向を反映してのことであり、Raisz教授は腎臓疾患を専門にするお医者さんであるが、病気を治すことよりも基礎研究が大好きな、とても陽気で気さくで議論好きの教授であった。私が働き始めた時はすでに55歳であったにもかかわらず、まだ自分が開発した45Caを使っての骨吸収測定法を駆使して自分の手で実験をやっていた。わたしは図らずもRaisz教授が初めて雇った日本人ポスドクだったが、この骨吸収測定法をRaisz教授から直々に教えてもらった数少ない日本人研究者でもあった。彼はわたしのような下端の人間にも自分のことを決してRaisz教授、あるいは先生とは呼ばせず、いつもLarryとファーストネームで呼ぶように要求した。留学した日本人研究者は目上の先生をファーストネームで呼ぶことにはなかなか慣れることができないが、いったん慣れてしまうとファーストネームで呼び合うと親近感が湧き、ディスカッションがし易くなるから不思議である。Larryは米国内分泌学会から米国骨代謝学会を分離・設立する際に精力的に貢献した一人で、また米国骨代謝学会の機関誌J Bone Mineral Research(JBMR)の初代Editor-In-Chiefを長い間勤め、米国骨代謝学会を大きく発展させた功労者の一人である。

図6 Lawrence Raisz教授(1925-2010):

2010年にアメリカ骨代謝学会(American Society for Bone and Mineral Research, ASBMR) 機関誌J Bone Mineral Research (JBMR)発刊30周年記念の際に撮影された。Raisz教授はJBMR初代のEditor-In-Chief。

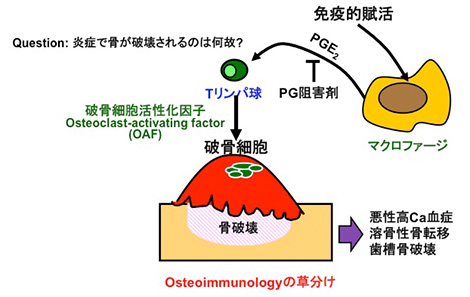

Greg Mundyは講義のテープの甲高い声を聴いて想像していたよりも穏やかで明るい性格で、わたしとあまり年齢が違わない研究者であったことはわたしにとってはとても幸運な偶然であった。またわたしが彼のグループに加わる直前に彼はAssistant ProfessorからAssociate Professorにプロモートされたこともあって、彼自身と彼のグループは上り調子にあり、学位を取って張り切っていたわたしの意気込みにもぴったりマッチする状況であったことも運が良かった。Gregはオーストラリアのメルボルン大学医学部で血液学の学位を取得し、基礎研究に強い興味を持ってニューヨーク州ロチェスター大学のLarryの研究室にポスドクとして留学してきた。その後Larryがコネチカット大学に移ることになったので一緒に移ってきたのが、わたしが加わる3年前のことであった。彼自身がアメリカに留学してきた当初は、同じ英語をしゃべる人種であっても彼の極端なオーストラリア訛りの英語が通じず、また生活習慣や様々なシステムの違いなどから外国人として非常に苦労したようで、そのためか同じような辛さや悩みを持つわたしたちにも同情的で優しかった。たとえば給料は他の研究室の日本人よりも多く払ってくれ、生活面で大きな助けとなり、それがわたしのやる気にもつながった。初めてのアメリカ生活でこういう環境を与えてくれたGregには今でも感謝している。 こういう研究環境の中で、わたしの研究テーマは悪性高カルシウム血症のメカニズムの解明ということになり、日本では昼間は口腔外科の臨床、夜は研究という生活とは違って、一日中ひたすら研究だけに没頭すればよかった。このような願ってもない研究環境の下で、がむしゃらに実験を進めた結果、留学1年目を少し過ぎた頃には、当時のトップジャーナルの一つJ Exp Medに研究成果を掲載することができた(図7)。この研究は免疫細胞と破骨細胞との関係を示したという点でユニークであり、昨今流行の骨免疫学(Osteo-immunology)の先駆けといえるものであったと自負している。結局コネチカットでの留学期間中にJEMに2報論文を報告し、それがNational Institute of Dental Research (NIDR、現在のNIDCR)の免疫研究グループの眼にとまり、セミナーに招待されることになった。今でこそ日本でも当たり前になっているが、1970年代当時に、わたしのようなアメリカで研究を始めて2年程度しか経っていない若造にこのような機会を与えてくれるアメリカのシステムにひどく驚き、また感激した。NIDRでのこのセミナーがきっかけとなり、また同時にGregがテキサス大学サンアントニオ校にリクルートされ、Headとして移ることになったことも重なり、わたしは世界の歯学研究の最高峰であるNIDRに移ることになった。

図7 Connecticut大学医学部内分泌・代謝部門での研究成果:

破骨細胞による骨吸収が免疫細胞によって制御されていることを示した。詳細については、Yoneda T & Mundy GR, J Exp Med 150:338, 1979を参照されたい。

2) 口蓋裂発生機序を研究したNIDR留学 (1979~1980)

歯科医学研究に身を置く者ならだれでも一度はNIDR(National Institute of Dental Research、現National Institute of Dental and Craniofacial Research, NIDCR)で研究をしてみたいと望むのではないだろうか?わたしも同様で、せっかくアメリカにいるのだから帰国するまでにいつかはNIDRを訪れ、どんな研究が行われているかを見たいと思っていたのだが、図らずもそこで研究する機会を与えられた。NIDRはメリーランド州ベセスダにあるNIH(National Institutes of Health)の一機関であるが、世界で唯一無二の歯科医学専門の研究所である。ベセスダはアメリカの首都ワシントンD.C.の郊外にあり、いわば首都のベッドタウンとして機能する街の一つである。首都の近郊にあるためコネチカットとは雰囲気が異なり、やはりそれなりの風格と活気に満ちたダイナミックさを感じさせる町であった。またD.C.にある様々なミュージアムや名所を簡単に訪れることができるのも大きな利点であった。

わたしは常々口腔外科医として兎唇口蓋裂の発生メカニズムに興味を持っていたのでNIDRではSection of Craniofacial DevelopmentのDr. Robert Prattの研究室で働くことにした。Dr. Prattはマウス口蓋の器官培養技術を開発し、ステロイドやコラーゲン合成阻害剤が口蓋の癒合を阻害することを見出していた。幸運なことにわたしが彼の研究室で働き始めた頃にヒト胎児口蓋から分離された間葉系細胞を入手することができ、その細胞を駆使して様々な物質の影響を調べた。当時のNIHは財政的にきわめて豊かであり、NIHの中に実験器具や消耗品を売っているスーパーマーケットがあり、必要な器具、試薬は研究室から支給されたクレジットカードを使って支払い、それを持ちかえって実験するという夢のようなところであった。このような恵まれた環境の下で思う存分実験を進めることができ、結局NIDRで研究した1年間でScienceを始めとして合計6つの論文を報告した。Scienceの論文では、Epidermal Growth FactorとGlucocorticoidの受容体を介した作用のバランスが崩れると、左右の口蓋の癒合が阻害されることを分子レベルで初めて見出し、報告した。のちにこの間葉系細胞は風疹ウイルスに感染すると骨芽細胞への分化が阻害されることが明らかとなり、ヒトにおいて母体が風疹に感染すると生まれてくる子供に口蓋裂発生の頻度が高まることとの関連が示された。

3) ASBMRの設立

この間に特筆すべき出来事として、1979年に第1回のASBMR年次総会が開催されたことを上げておきたい。それまでは骨・軟骨研究はEndocrine Societyで主に発表されており、私もコネチカット大学で行った自分の仕事を1978年マイアミで開かれたEndocrine Societyでポスター発表したことを、これがアメリカで最初の発表で会ったこともあり、今でも鮮明に記憶している。しかしLarry Raisz, Norman Bell, そしてLouis Aviolliら当時の骨・軟骨研究領域の重鎮らが領域の発展のためにはEndocrine Societyからスピンオフして新たに骨・軟骨研究専門の学会を創設するべきとの考えから1974年頃から立案に取り掛かり1978年に正式にASBMR創立、そして1979年にようやく年次総会開催にこぎつけた。第1回の総会はロサンゼルス近郊のディズニーランドで有名なアナハイムのディズニーランドホテルで7月10日と11日の2日間開催された。参加人数は約150名、演題数も120ほどで、現在のASBMRと比べると隔世の感がある。しかし最初の学会ということもあり小規模ながらも参加者の熱気がひしひしと伝わる会であったことを覚えている。私もこの学会で口演発表し、ASBMR創立の一翼を担えたことを嬉しく思っている。

4) さんざん迷った挙句の帰国

日本ではちょうどこの頃に作田正義先生が第二口腔外科の新教授に就任された。作田先生は第一口腔外科に所属しておられたのでこの人事には少なからず驚いたことを今でも思い出す。一方Dr. Prattもノースカロライナ州チャペルヒルに新しくできたNational Institute of Environmental Health, NIEHSに移ることになり、一緒に来ないかと誘われた。わたしの気持ちとしてはDr. Prattと一緒にNIEHSに移って、もっと口蓋裂の研究をやりたいと思っていたが、自分の将来のキャリアーのことや、日本に戻れば助手のポジションに就ける可能性が高いこと、また家内が妊娠していたので生まれてくる子供の将来のことなども考えて、さんざん迷った挙句に日本に戻ることに決めた。

1977-1980年の3年間の留学により、研究面においても生活面においても、生まれ育った日本と比べた場合に、アメリカの豊かさ、明るさ、フランクさ、多様性、懐の深さなどを体感し、また研究者としての自信も生まれ、以降の私のライフスタイルやヴィジョンに強い影響を残した。アメリカに留学した場合、一度は必ずアメリカに残るか、日本に帰国するかの選択に迫られる状況が起きる。その時にどうするかは将来の子供の教育をどうしたいかを優先するのが妥当だと思う。私たちの場合、3人の子供は小学校、中学校、高校、大学はアメリカであったので、英語はnative、日本語は読み書きにやや不都合があるが、会話は問題ない、というようなユニークな社会人に育ち、いずれもアメリカに住んでいる。子供たちにアメリカで教育を受けさせて良かったことは、アメリカに対するコンプレックスが全くないということである。

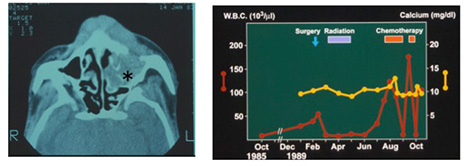

2.口腔外科医と基礎研究の二股をかけた大阪大学歯学部第二口腔外科時代 (1980~1990) 3年間のアメリカ研究生活でそれなりの成果を引っ提げて第二口腔外科に戻ったが、即座に直面したのは、口腔外科医としては一から出直さなければいけないという現実であった。4年間の大学院、1年間の西宮市立中央病院勤務、そして3年間のアメリカ留学、つまり歯学部を卒業して8年たっているが、口腔外科医としての実力はせいぜい卒業2,3年目程度にしか過ぎないということを痛感した。しかしそういう状況の中で、口腔がん患者に見られる高カルシウム血症の頻度に関する研究を進めることができたのはさいわいであった。さらに私が2度目のアメリカ行きを考えるきっかけを作ってくれた上顎がん患者との出会いも忘れられない(図8)。患者は45歳男性で腫瘍は左側上顎洞内で増大し、上顎骨を突き破って歯肉に進展していた。この患者できわめて興味深かったのは白血球数、特に顆粒球の異常な増加と高カルシウム血症を呈し、外科的に腫瘍を切除したり、放射線治療を行ったり、抗がん剤の投与などにより腫瘍が縮小すると、それに並行して白血球数と血中カルシウム値が正常に復すことであった。したがって腫瘍が白血球数と血中カルシウムを上昇させるような全身性の因子を産出していると想像された。実際バイオプシーのために切除し、余剰となった腫瘍組織をヌードマウスに移植するとヌードマウスも著明な白血球増多症と高カルシウム血症を示した。また幸運にも腫瘍組織からがん細胞を分離培養することに成功し、患者さんの名前の頭文字と1985年に分離されたのでMH85細胞と名付けた。このような臨床に即したトランスレーショナルな研究モデルが樹立できたことから研究に対する私の思いは一層強くなっていった。またこういった研究を進める中で何人かの大学院生を指導する機会を得たが、その中でも大阪大学歯学研究科生化学教室の現主任教授西村理行博士と一緒に研究を行うことができたのは大きな喜びであった。大学院生との研究を楽しんでいる頃にテキサス大学サンアントニオ校医学内分泌代謝部門の主任教授となっていたGreg Mundyから電話があり、良ければもう一度自分のところで研究をやって見ないかとの誘いを受けた。渡りに船とはまさにこういうことを言うのであろう。ただGregからの誘いを二つ返事でOKしたわけではなく、日本に戻って6年が経過し、未熟ではあったが口腔外科医としてそれなりの実績を積んでいたし、また年齢的にも38歳と若くはなく、さらに子供が3人いたので、前回の留学のようなわけにはいかないのではとの不安があった。1年近く迷ったが、家内が再度の留学に積極的であったこと、もう一度思いきり研究をやってみたいという願望、そしてやはり臨床と研究を両立させることは難しいとの判断から、作田教授の許可を得て2年間の再留学に踏み切ることとなった。あと2ヶ月で40歳となる時の決断であった。

図8 45歳男性上顎がん患者(M.H.):

左側上顎洞内に腫瘍の増大が見られ、上顎骨を破って歯肉に進展している。著明な白血球増多症と高カルシウム血症を認める。手術、放射線療法、あるいは化学療法により腫瘍が縮小するとこれらの症状も一時的に寛解した。詳細については、Yoneda et al, J Clin Oncol 9: 468, 1991を参照されたい。

3.2度目の留学はテキサス大学サンアントニオ校医学部内分泌代謝部門 (1987~1997)

サンアントニオはメキシコ国境に近いテキサス州の南部に位置し、地下水が豊富なため、牛の集散地として古くから栄えた町である。この町で最も有名なのはアラモの砦である。もともとメキシコの町であったサンアントニオが独立してアメリカの町となる際に150人程のアメリカ人が数千人のメキシコ軍を相手に独立を勝ち取るために戦い玉砕した砦である。アメリカン人にとっては死ぬまでに一度は訪れるべき聖地、日本でいえばお伊勢さん、となっている。しかし、この話はメキシコ側から見ればアメリカが自分たちの町を奪い取ったとみなされており、メキシコ人はアラモの砦を評価していない。歴史には必ず裏と表があるということであろう。

1回目の留学と大きく異なったことは、今回の留学には6歳 (男)、3歳 (男)、そして2歳 (女)の子供が3人いたことである。1回目の留学では子供が居なかったので家内と二人で身軽にいろんなことにチャレンジすることができたし、またトラブルが起きても二人で何とか乗り切ることができた。わずか3年の留学ではあったがアメリカの生活、習慣、システムなどある程度経験することができた。したがってサンアントニオでの生活のスタートは子供連れではあったがそれほど難しくはなかった。ただ一番の大きな問題は学校であった。サンアントニオは日本人が少ないため、いわゆる日本人学校が無く、現地の学校に通わせるしか方法がなかった。長男は日本で1年生として一学期だけ小学校に通って、夏休み期間中にサンアントニオに移ってきたので、言葉や教育システムの違いなどを含めてどうなることやら不安がいっぱいであった。さいわい長男が通うことになったサンアントニオの小学校は借りた家の通りをはさんで向かいにあったので何かあれば家内かわたしがすぐに駆けつけることができる距離であった。アメリカの新学期は9月から始まるので長男は新1年生としてこの小学校に通うことになった。しかし初めの2週間ほどは学校に行くのを非常に嫌がり、わたしと家内で毎朝長男の手をひきずって学校に連れて行くありさまであった。先生がしゃべっている言葉が分からない、自分はあほだ、と言って泣き喚いた。小さな子供は外国に行ってもすぐにその国の言葉がぺらぺらになるとよく言うが、少なくとも我々の6歳の長男の場合はそうなるまでに3ヶ月近くを要した。家内は時間があれば学校に行って長男の様子を陰からこっそり伺っていた。こういった親の心配をよそに、アメリカはさすがに移民の国であり、外国からきて英語がしゃべれない子供たちの扱いに慣れているのか、先生が実にうまく長男をおだてながら徐々に学校に慣れさせていってくれた。一方3歳の二男と、2歳の長女は日本語もまだままならない状態であったので、言葉に対する問題はまったく生じなかった。1回目のアメリカ留学で随分いろんなことを経験したと思っていたが、子供がいるとそれとは比較にならないほど多くのことをいやおうなしに経験させられ、その結果アメリカ社会により密に、そして深く溶け込んでいくことになった。おそらく日本に居た場合も同じことだったと思うが、子育てというのは両親をも教育してくれるということを痛切に感じた。また子供を通じて親同士の交流が生まれ、その中からたくさんの友人を作ることもできた。中でもGreg Mundy一家との家族ぐるみの付き合いは子供が居なかった前回の留学とは比較にならないほど親密なもので、Helenが子供に関するいろいろな手続きなど親身になって助けてくれ、そのお蔭でサンアントニオでの生活のスタートをうまく切り抜けることができた(図9)。このように2回目の留学は日本で親として経験することをアメリカのシステムの中で経験していったという点で1回目の留学よりもはるかに得るものは多かった。

図9 Mundyの家で開かれたThanksgiving party:

図5とは11年の隔たりがあり、Mundyの子供たちは成長し、またわたしたちには子供が3人加わった。

1回目の留学はポスドクという立場であったが、サンアントニオではGreg Mundyが始めからAssistant Professor (non-tenure)にしてくれ、また日本でやっていた研究データをうまく書きまとめてNIHのグラントを申請し、それが採択されたため順調なスタートを切ることができた。また研究自体もポスドクの時とは違って、自分で作業仮説を作って、それを自分で実験しながら証明していくという自分が理想とする形で進めることができた。しかし仮説が大きく多様になってくると、一人ではとても実証できなくなり、テクニシャンを雇い、またポスドクを雇うというように自分のラボがだんだん大きくなっていくのが楽しみであった。この当時サンアントニオは骨の研究の世界的メッカとなりつつあったので、さまざまな国からのポスドクが集まり、まさに国際性を地で行く人種の多様性に富んだ研究室であった。日本の研究室と大きく異なる点として、ポスドクの給料はすべてわたしが獲得したグラントから出しているということ、つまりわたしが彼らの直接の雇い主であり、給料の額を決めるのもわたしであるという点である。したがって彼らはわたしには絶対服従ということになり、研究面ではわたしの意向通りに実験をやらなければならない立場になる。これは別の角度から見れば、雇い主であるわたしが間違った作業仮説や実験デザインを提示すると、ラボ全体が誤った方向に進んでしまうことになる。その意味ではラボのヘッドであるわたしはポスドク全員の研究に関して詳細に把握し、彼らを誤った方向に行かせないように多くの文献を読んで知識を増やし、洞察力を養い、またアイデアをいつも準備しておかなければならず、今振り返ってみると自分の研究人生の中で最も一生懸命に勉強した時期であったと思う。このような形態は、教員の給料が文科省から出ている日本では成立し得ないが、雇う側は給料を出すからにはポスドクにいいデータを出してほしいと必死になるし、ポスドク側もいいデータを出して少しでも給料を上げて欲しいと必死になるという構図が出来上がる。幸運にもサンアントニオ時代はこのような流れにうまく乗ることができ、それなりの研究成果を残せたと思っている。

テキサス大学サンアントニオ校医学部内分泌代謝部門はアメリカのほかの研究室と同様に、しかし日本とは異なり、フルプロフェッサーがわたしを含めて4人おり、各々が財政的にも、研究内容的にも、また人事的にも独立して自分のラボを持っており、それを全体として束ねるのがヘッドのGreg Mundyということになっていた。もちろん内分泌代謝に関する臨床も行っておりMundyはそのヘッドでもあるが、彼は臨床よりも研究が大好きで、患者を診るのは週に1度だけであった。彼自身も多くの研究費をNIHなどから得ており、臨床部門であるにもかかわらずほとんど基礎講座の態をなしていた。ただ研究内容は純然たる基礎ではなく、疾患治療をめざしたいわゆるトランスレーショナルな研究がすすめられ、歯科医であるわたしが医学的な疾患に関して学ぶことが多く、たんなる知識の習得だけではなく、概念の確立、作業仮説の発想、研究全体の構想を組み立てるうえで非常に勉強になった。

Greg Mundyについても少し触れておく。コネチカット時代はまだ若く、ヘッドでもなかったためか、少なくともわたしには彼は非常に謙虚でおとなしい研究者に思えていたのだが、サンアントニオではガラッと変わって、きわめて押しの強い独裁者に代わっていた。もちろんこれは悪い意味で言っているのではなく、目標と方向がクリアで、それが決まれば総動員でその目標を達成しようとする非常にスマートな個性の強いリーダーという意味である。また彼の良い性格の一つとして、自分が分からないことは素直に認め、その道のエキスパートから貪欲に学ぼうとする姿勢を持っていることである。研究室には毎週のように世界中からエキスパートが講演に訪れ、ラボ全体のレベルが大きく高まり、変化し、新たな業績に結び付いていったことを何度も目のあたりにした。またそのことを知ってか世界中から骨研究を行っている研究者が四六時中ディスカッション、あるいは短期間の研究を行うために訪れ、さらには若い研究者からラボに加わりたいとの手紙がひっきりなしに来ていた。Greg Mundyは10年足らずでサンアントニオでこういった環境を築きあげたのである。それだけでは物足りず、テキサス大学に付属する形でOsteoScreenというベンチャー会社を設立し、自分はその会社の社長として骨疾患の治療薬開発をもめざすといった具合に、とにかく八面六臂の活動であった。多くの人たちはGreg Mundyは昔からそういう性格であったというが、少なくともわたしにはヘッドのポジションに就いたということが彼の研究活動形態をこのように変化させたと思える。そういう彼にわたしも負けじと、がむしゃらに研究を進めたことや、毎週土曜日の朝に彼のオフィスで研究についてのディスカッション、投稿論文の話、ポスドクやラボの現状、グラント、ゴシップなど膝を突き合わせて取り留めもなく話あったことが今でも懐かしく思い出される。

サンアントニオでの研究は最初の5年間はMH-85細胞を使って白血球増多症と高カルシウム血症を誘発する腫瘍産物の分離、同定を試みた。MH85細胞の培養上清を大量に集め、様々なカラムを使ってタンパク精製で高カルシウム血症誘発因子の分離同定を試みた。この当時はまだTOFMASSなどはなかったのでng量の精製物が無いとアミノ酸配列を決定することができず、また精製を進める際のアッセイは生物学的アッセイであったため毎回一定せず、結局その因子のアミノ酸配列を決定することはできなかった。しかしタンパク精製のナウハウを習えたことは自分としては収穫であった。

MH-85細胞の培養上清精製を進めていた頃にCancer Resに転移に関する総説が掲載され、その中にがん細胞を左心室に接種すると骨転移が見られるというわたしにとっては暗闇に光のようなきわめて興味深い論文があった。孫引きで当該論文を調べたがデータや写真はなく、本文中にそのような記述があるのみであった。いつもならこれで諦めるところであるが、わたしは前々から口腔外科と骨研究とを融合させる研究をやりたいと思っており、がんの骨転移はまさにそれに相当する研究であったので、あきらめずにラボのテクニシャンに左心室にがん細胞を接種させてみた。この時幸運であったのは何も考えずにたまたま手元にあったヒト乳がん細胞MDA-MB-231を接種させたことであった。MDA-MB231細胞は偶然にも溶骨性の骨転移を起こしやすい細胞で、他の細胞を使っていたら成功せず多分諦めていたと思う。接種後4週ごろになるとマウスが痩せ衰え、歯科用のレントゲンを撮ると透過性の病変を認めた。これは骨転移だと確信して切片を作ってみると見事な溶骨性の骨転移を見ることができた。こうして私のライフワークとなる骨転移を研究するための動物モデルが出来上がった(図10)。この動物モデルを駆使してがん骨転移に関する様々な臨床上の問題を取り上げ、それらを解明する研究を展開することができ、この時期は研究者として最も楽しい至福の時間を過ごすことができた。こういった研究の中でも骨転移の成立、進展には破骨細胞がカギとなることを見出し(図11)、破骨細胞の阻害剤であるビスホスホネートが骨転移の治療薬として理論的に有効であることを示す実験的データを報告し、それが骨転移を持つがん患者の治療に実際に使われることに結びついていく過程を目のあたりにしたことは研究者冥利に尽きる経験であった。またこうしたビスホスホネート研究を進めたことが、のちのビスホスホネート関連顎骨壊死研究にも結び付いていった。こういった経験を踏まえてテキサス大学でGreg Mundyを筆頭とするこのグループの一員として自分はアメリカで研究者として生き残っていけるという自信を深めていった。一家の主人がこういう形でハッピーであると家族も自然とハッピーとなり、このまま家族と一緒にアメリカに永住して研究で身を立てようと決意した。ただ今でも申し訳なく思うのは、アメリカ永住を決意したことにより、大阪大学歯学部第二口腔外科を辞めることになり、その際には作田教授に多大のご迷惑をおかけしたことである。当初は2年で帰ることになっていたのを4年に延ばすことを許可して下さり、挙句の果てに辞めるという身勝手な行動をしたことは、自分が教授となって教室を率いる立場になって初めて、いかに無茶苦茶なことをしたかが理解できるようになった。

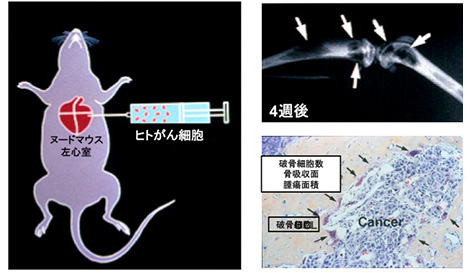

図10 骨転移動物モデル:

ヒトがん細胞をヌードマウスの左心室に接種すると(左)、4週前後でX線透過性の骨転移を認め(右上)、その組織像では多数の破骨細胞の出現と、骨髄空中でのがん細胞の旺盛な増殖を認める。この組織像はヒトの骨転移巣から得られるものと酷似しており、このモデルの有用性がうかがえる。詳細については、Yoneda T et al, Cancer 88:2979, 2000を参照されたい。

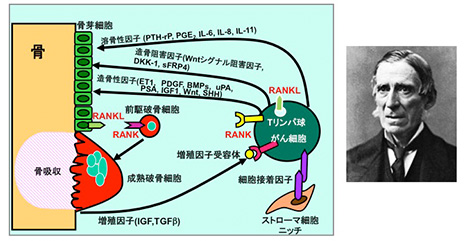

図11 骨転移のメカニズム:

破骨細胞による骨吸収によって骨から放出されるTGF-βやIGFはがん細胞の受容体に結合し、IGFはアポトーシスを抑制し、増殖を促進する。一方TGF-βとカルシウムイオンはがん細胞の骨吸収促進因子、たとえばPTH-rP, PGE2, IL-6, IL-8, IL-11などの産生を高める。がん細胞から産出されたこれらの骨吸収促進サイトカインは骨芽細胞上の受容体に結合し、RANKL産生を促進する。RANKLは破骨細胞前駆細胞が発現するRANKと結合して、破骨細胞への分化を促進する。溶解性骨転移においては転移がん細胞と骨芽細胞ならびに破骨細胞との間にこのような悪循環が成立する。またがん細胞は同時にDDK-1やsFRP-4などの骨形成阻害因子を発現することにより骨芽細胞の活性を抑制する。その結果、骨破壊がいっそう進行する。さらにがん細胞はカドヘリン-11などの細胞接着分子を介して骨髄ストローマ細胞のサポートをうける。また固形がんにしばしば見られる低酸素状態は骨芽細胞、ならびに破骨細胞の活性に影響することも明らかにされている。さらに骨髄環境下での教育により、がん細胞は上皮間葉転換(Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT)を誘導され、新たな能力を獲得すると推察される。この図の概念は120年以上前にPaget (左図)が唱えたSeed and Soil説を分子細胞レベルで支持する。

また近年、その生物学的意義はいまだ不明ではあるが、ある種のがん細胞はRANKL/RANKを強く発現するとの報告が見られる。詳細については、Yoneda T et al, Biochim Biophys Acta 1848 (10 Pt B):2677, 2015を参照されたい。

4.子供の教育が問題となった東京医科歯科大学難治疾患研究所 (1992~1993)

そういう決意を持ち始めた矢先に、ちょうどサンアントニオに移って4年目頃に東京医科歯科大学難治疾患研究所分子薬理学講座教授の野田正樹先生から、同じ研究所の中毒化学講座の教授が空席であり、自分と一緒に骨の研究をやる人を探しているが、応募してみないかとのお誘いを受けた。野田先生はわたしと同じコネチカット大学に留学され、ボスのDr. Gideon Rodanがフィラデルフィアのメルク研究所に移る際にいっしょに移り、長くアメリカ生活を送られていたので何とはなしに親近感を感じていた。また歯科出身の自分が医学部附属の研究所の教授になるということも非常に魅力的であったし、やはり日本に教授として戻れるという機会が目の前にぶら下がると、アメリカ永住の決意が大きく揺らいだことは事実であった。東京に行くことに関して家内はもちろんあまり賛成ではなかったし、またGreg Mundyもいい顔はしなかったが、単身で赴任し、サンアントニオと東京とを頻繁に行き来すれば何とかなるという、今から思えばきわめて甘い判断のもとにこのポジションに就任した。ご承知のように難治疾患研究所はJRお茶の水駅の近くにあり、周囲に大学が多いこともあって学生さんがあふれるように歩いており非常に活気があり楽しいところである。また大学からは単身赴任にもかかわらずたくさんの高級官僚が住んでいるJR京葉線越中島の高級宿舎を割り当ててもらった。この宿舎には警官が常駐しており、毎朝運転手つきの黒塗りの車がお迎えに来るようなところで、わたしのような単身赴任の一大学教授が住むようなところではなかったように思う。ただ越中島というのは江戸の昔から深川と呼ばれてきた粋な地域でもあり、今でもその名残を感じさせ大阪人の私には大変興味深い土地柄であった。また実際に住んでみて東京の巨大さ、便利さ、豊かさなどを実感し、大阪とはすべての面において雲泥の差があることを痛切に感じた。しかし生まれて初めての炊事、洗濯、掃除をこなしながら単身で生活と研究を両立させるのは非常に困難なため家族を呼び寄せようと考えたが、ネックになったのが子供たちの教育であった。6歳、3歳、2歳でアメリカに渡った子供たちはこの頃には完全にアメリカ人となっており、日本語の読み書きはほとんどできなかった。それで調布にあるアメリカンスクールに通わせようとしたのだが、その授業料を聞いてびっくりした。3人をこのアメリカンスクール行かせるとなると、わたしの1年分の給料でも足りないのである。それで結局家族を呼び寄せることはあきらめた。一方大学においても骨研究を進める体制作りがうまく行かず、難治疾患研究所には1年10カ月在籍したのち辞職し、サンアントニオに戻った。阪大出身のわたしが後ろ足で砂をかけるような形で東京医科歯科大学を辞めたことに対して、阪大の多くの先輩から「これで阪大からは二度と東京医科歯科大学の教授は生まれない」とおしかりを受けた。また自分でもこれで二度と日本には戻れないと思った。

5.母体に戻った大阪大学歯学部生化学教室 (1997~2012)

東京医科歯科大学を辞め、アメリカ永住の気持ちをさらに強めていたわたしが母校の大阪大学歯学部、しかも恩師鈴木不二男先生の次に生化学教室を担当することになったのは今考えても自分でも良く理解できないところがある。この話が持ち上がった頃はちょうどアメリカ生活10年目で、長男が高校生、二男と長女は中学生になっており、言葉は勿論のこと、生活スタイル、ものの考え方など完全にアメリカ人となっていた。したがって日本に連れて帰ることなど到底考えられず、もしも戻るとすれば大阪に単身赴任せざるを得ないのは明らかであった。一方研究の方はNIHのグラントを3つ持っていて上り調子であったし、わたしのラボには世界各地から集まった沢山のポスドクも働いていて、自分の思うように研究が推進、展開できる状況であった。またその分Mundyも物心共にサポートしてくれていたので、これらを捨てて阪大歯学部に戻ることにメリットは見いだせなかった。さらにもしも大阪に戻るとしても母体ともいえる第二口腔外科ではなく、生化学に戻るという点も大いに気になるところであった。そういうさまざまな葛藤があったにもかかわらず生化学講座に着任したのは、やはり母校への愛着や思い入れという建前論、と同時に母校に錦を飾れるという見栄、単身赴任でも両親や友人もいるので大阪なら、それも母校なら、なんとかやれるのでは、という甘えなどが入り混じって51対49の判断で大阪に戻ることにした。ただサンアントニオのラボを捨てるつもりは毛頭なかったので、結局太平洋をまたいで往ったり、来たりするということをMundy、そして当時の歯学部長の森本先生に頼み込んで強引に許可を取り付けた。ご本人はあまり口には出されなかったが、このことでも歯学部長の森本先生には多大のご迷惑をおかけしたことは明らかである。のちに自分が学部長になってみて、そういう教授がいると、どれほどイライラするか身を持って体験して初めて分かることであった。とにかく当初はサンアントニオ70%、大阪30%といった具合で、大阪にはほとんどおらず、歯学部にとっては規律を乱す札付き教授であったと思う。このような状況は浜田学部長の時にも同様で、浜田先生にも多大のご迷惑をおかけした。このような行状が始めの5年間ほど続いたためか、米田はほとんど日本にはいないという評判が定着してしまい、その後いくら日本に居続けても、冷やかし半分で今度はいつアメリカに行くのかと会う人ごとに時候の挨拶のように尋ねられた。まさに自業自得である。

歯学部での単身赴任生活は東京医科歯科大学の時とは雲泥の差があり、やはり長年慣れ親しんだ大阪にある母校という環境の下でそれなりに快適であった。特に北大阪急行桃山台駅から歩いて5分以内のところに宿舎をあてがってもらい、大学には車で15分前後、また新大阪駅にも、伊丹空港にも近い至便の住居で普段は勿論のこと、出張などの際には大変助かった。教室のスタッフとしては、第二口腔外科大学院時代およびサンアントニオで一緒に長年研究した西村理行博士、新潟大学歯学部口腔外科出身でサンアントニオでわたしのラボのポスドクであった平賀徹博士(現松本歯科大学)、そしてもともとは第二補綴所属であるが生化学で学位研究を行った大学院生で、生化学に移籍した波多賢二博士などの優秀な人材を得て研究を順調に進めることができたことは幸運であった。大阪大学歯学研究科からは第一口腔外科、第二口腔外科、第一補綴、第二補綴、口腔治療、保存、小児歯科、矯正、麻酔、そして学外では東北大学歯学研究科矯正、神奈川歯科大学保存、愛知学院大学歯周病、大阪大学医学研究科整形外科、徳島大学医学研究科整形外科、福島県立医大外科などからたくさんの大学院生が学位研究のために生化学教室の門をたたいてくれたことも講座の隆盛に大きく貢献した。

1) 骨転移研究の継続

研究では、サンアントニオ時代からのライフワークであるがんの骨転移研究を継続した。

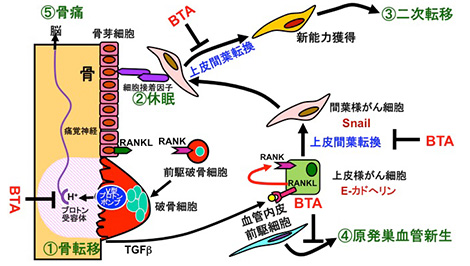

骨転移研究を進める中で派生してきた興味深いプロジェクトとして、がん細胞の上皮間葉転換(EMT) がある。EMTは正常細胞でも見られ、細胞の性質が上皮様から間葉様に変換することにより細胞の特性が変化する現象であるが、がん細胞でEMTが起きると悪性度がより高まり治療がいっそう困難になる。骨転移の場合は、骨に到達したがん細胞は骨環境の影響を受けてEMTを起こし、一層悪性度を高め、骨から他の臓器へ二次転移したり、原発巣に影響を及ぼしたり、骨転移をさらに増悪させたりすること示唆するデータが集積しつつある。特に興味深いのは、近年骨環境を変えるBone-targeting agents (BTA)としてさらに注目が高まっているビスホスホネートが骨でのがん細胞のEMTを制御することが明らかとなっており、こういった作用を持つBTAの開発を進めることが新しいがん治療薬剤につながると期待している(図12)。

図12 Bone-targeting agents (BTA)による骨髄環境破壊は新たな抗がん療法:

がん細胞の骨髄での教育、たとえばEMTをBTAで抑制することにより、[1]骨転移、[2]がん細胞の休眠状態、[3]骨髄からの二次転移、[4]血管内皮細胞前駆細胞の分化および原発巣への移動、そして⑤骨痛(破骨細胞の液胞性プロトンポンプから放出されるプロトンが関与)などに効果が得られる可能性がある。BT Aによる骨髄環境破壊は新しい視点からの抗骨転移療法として期待される。詳細については、Yoneda T et al, Biochim Biophys Acta 1848 (10 Pt B):2677, 2015を参照されたい。

2) 顎骨壊死ポジションペーパー作製

顎骨壊死のポジションペーパー作製に関われたのも貴重な経験であった。破骨細胞による骨吸収を阻害し、骨粗鬆症、あるいはがんの骨転移に対して有益な作用を示すビスホスホネートやデノスマブが顎骨特有に壊死 (Anti-resorptive-related osteonecrosis of the jaw, ARONJ)発生に関与するとのショッキングな論文が2003年に報告されて以来現在に至るまで発生機序が依然として不明であり、そのため適切な薬物的治療が未だ確立されていない。そういった状況を改善するために、日本骨代謝学会、日本骨粗鬆症学会、日本口腔外科学会、日本歯科放射線学会、そして日本口腔病理学会の5つの学会で構成される顎骨壊死検討委員会を立ち上げ、その委員長としてARONJを統合的、体系的に理解し、統一的な治療法を示唆する和文と英文のポジションペーパーを2010年と2017年に発行することができた。ARONJは、歯科は勿論のこと、整形外科、内科、婦人科、腫瘍内科など多くの領域を巻き込む病態で、領域にまたがって統一した見解をまとめることの難しさを経験させられた。また歯科にとってARONJは全身疾患用の治療薬物が口腔に影響を及ぼすことを具現化し、歯科が薬物療法に関する知識、理解、対応を深めなければならないことを示唆する稀な病態である。

3) 骨転移に併発する骨痛のメカニズム研究

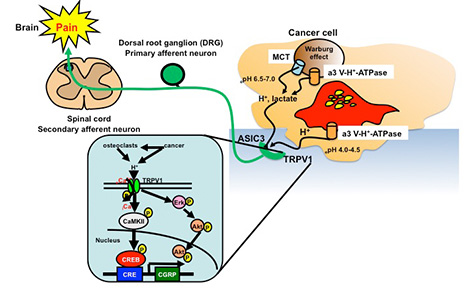

骨転移を有するがん患者の管理において最大の問題の一つは激烈な耐え難い骨痛をいかにしてコントロールするかである。既存の薬物治療は全て対症療法に過ぎず、不十分、かつ不適切であり、メカニズムに立脚する骨痛鎮痛剤の開発が待たれてきた。そこでわたしたちは骨転移研究の一環として骨痛のメカニズムの解明に取り組むことにした。痛みの研究を進めるにあたって一番の問題は、痛みは実体が不明であり、分子細胞レベルでの解析、あるいは定量化することがきわめて困難であるため実験モデルが組みにくいということであった。こういった点を克服するために、平賀徹講師(当時、現松本歯科大学)と、三重大学医学部から国内留学により生化学で研究することになった若林裕樹助教と骨痛を反映する動物モデルの作成に取り掛かり、苦労の末に比較的定量性および客観性の高いモデルを作り上げることができた。また神経細胞株や初代後根神経節細胞の培養なども確立し、in vitroで痛みに関与するシグナル経路の解析など分子細胞生物レベルでの研究も可能となった。こういったアプローチにより骨痛の分子メカニズムの一端を明らかにすることができた(図13)。これらの成果はメカニズムに立脚する新しい骨痛鎮痛剤の開発に結び付くと期待している。さらに将来的には得られた成果を歯痛研究にも応用できればと考えている。

図13 がん性骨痛のメカニズム:

破骨細胞はa3アイソフォームV型液胞性プロトンポンプを通じてプロトンを分泌すると、骨内に終末するCGRP陽性痛覚神経に発現されている酸感受性受容体(TRPV1)が刺激され、その興奮が痛覚神経線維細胞体の後根神経節(一次求心性ニューロン)において様々な細胞内シグナルおよびCREBなどの転写因子を活性化し、新たにCGRPのような発痛物質産生を促進する。続いて脊髄後角(二次求心性ニューロン)に伝達された刺激によりc-Fos発現が増加する。これらの刺激は最終的に脳に伝わり、痛みとして認識される。ビスホスホネートは破骨細胞を抑制することにより骨痛を緩和する。ビスホスホネート以外にもこれらの各ステップを阻害する化合物をデザインしたり、天然物質を探索したりすることにより、選択的、かつ効率的な鎮痛剤の開発に結び付けられると期待される。詳細については、Yoneda T et al, Biochim Biophys Acta 1848 (10 Pt B):2677, 2015を参照されたい。

4) 研究の原点である内軟骨性骨形成のメカニズム研究

西村准教授(現教授)および波多講師(現准教授)らは、わたしにとっては研究の原点ともいうべき内軟骨性骨形成のメカニズムについて研究を進めた。もちろん私が大学院当時に行っていた内容とは大きく異なり、転写レベルでのアプローチであるが、それでも20年以上前に自分も深く関わっていた軟骨研究が再始動されたことには感慨深いものがあった。西村准教授らの努力で転写レベルでの内軟骨性骨形成制御メカニズムが徐々に浮かび上がってきており、この研究は対外的に大きな評価を受け、文科省の科研基盤Sにも採択され、着々と研究成果が蓄積されている。令和元年の今も西村教授が基盤Sを継続して獲得し、Osteoarthritisの病態解明と治療法開発をめざしてさらに業績を積み上げている。今後の進展がますます楽しみである。

5) 目の前が真っ暗になったGreg Mundyの死

ところがこのような時期に好事魔が多し、を地で行くような痛恨の出来事が起きた。ボスで、親友で、目標でもあったGreg Mundyがグリオブラストーマという極めて悪性度の高い脳腫瘍で2010年2月に68歳で亡くなったのである。Mundyはわたしが阪大歯学研究科に活動の中心を据えて悪戦苦闘を続けている間にテキサス州サンアントニオからテネシー州ナッシュビルのバンデビルト大学に移り、そこで新しいラボを立ち上げようとしていた矢先にこのような不治の病に罹り、僅か1年半の短い闘病の末帰らぬ人となった。彼の死は骨研究領域においてはとてつもない損失で、亡くなって数年たった今でも彼の死を惜しむ声は後を絶たない。私も彼の死に直面して半年ほどは何もする気が起きず、なかなか立ち直れなかった。わたしがライフワークとするがんの骨転移研究は彼の存在なしにここまで発展することはあり得ず、本当に惜しい骨とがんの研究者を失くしたと痛恨の極みである。

6) その他の活動

阪大歯学研究科では、こういった研究活動以外にも歯科医としての活動にも関与した。

a.歯学部長/研究科長の経験

思っても見なかったこととして、歯学研究科長/歯学部長を2期4年間経験する機会を得た。この間にResearchとは異なるAdministrationの面白さや、文科省や厚労省などの政府機関、日本歯科医師会や日本歯科医学会など歯科に関連する組織などとさまざまな場に参加する機会を得たことは自分の視野を大きく広げてくれ、日本の歯科医療の状況を少しは客観的にも主観的にも認識することができた。また今後の歯科医学を見据えて、「難病から挑むライフイノベーション」という6年にわたる概算要求プロジェクトが文科省に採択され、未来の歯科医療としての一つのあり方を提示できたことも有意義であった。

b.日本学術会議会員の経験

日本学術会議の会員も20期、21期6年間務めた。学術会議の300人ほどいる会員の役割はわが国に8万人近くいる研究者を代表して日本の科学を俯瞰的に大所高所から眺め、その進展のための提言を行うというもので、医学歯学以外の他分野の権威の方々の考え方を知ることができ非常に参考になった。他分野との交流を通じて自分の視野を大きく広げる機会を与えてくれた。

c.21世紀COEの獲得

歯学研究科単独としては唯一阪大歯学研究科が21世紀Center of Excellence (COE)に採択された。このプロジェクトでは新しい歯科医学研究を推進、展開することをめざし、フロンティアバイオデンティストリーと銘打って、毎年2億円近い支援を受け、研究よりもむしろ若手の人財育成に重点をおいてプロジェクトを進め、その中でスーパーデンティストという言葉も生み出した。また大阪大学歯学研究科および歯学部附属病院の研究、診療活動を広報するために市民フォーラムを毎年開催し、附属病院の診療の先進性や優秀さをアピールし、同時に市民の方々の口の健康維持向上の啓蒙に努めた。さらに国際性を高めるために若手研究者を中心にアジア諸国や米国との合同シンポジウム開催および人的交流などを進め、特に英語によるディスカッションを流暢にするために若手研究者を短期間米国カリファルニア州サンフランシスコ近郊にホームステイさせ、会話能力を高めようとしたプログラムは好評であった。ただCOEのような期限が限定されたプロジェクトは任期付で雇用したポスドク、あるいは積み上げてきた成果などを支援が無くなってからどのようにして継続、活用するかが大きな課題であった。さいわい阪大歯学研究科は21世紀COE終了後も6年間、概算要求プロジェクト「口の難病から挑むライフイノベーション」に対して文科省の支援を受けたので継続性を保つことができたのはさいわいであった。それにしても口腔・顎・顔面に関する基礎研究を推進することの難しさを痛感した時期でもあった。

6.3度目の留学はインディアナ大学医学部、血液・腫瘍部門 (2012-2017)

1) ラボの立ち上げ

2012年に大阪大学を定年退職後、もう少し研究を続けたいという思いから、何人かのアメリカの友人に手紙で空きのポジションがないか問い合わせたところ、さいわいにもサンアントニオ以来旧知のDave Roodmanが、彼が主任教授を務めるインディアナ大学医学部血液腫瘍内科部門に研究担当教授として来ないかと誘ってくれた。よく知られているようにアメリカでは研究者は全てグラントを取り、そのお金で自分、テクニシャン、ポスドクの給料、そして動物や消耗品を賄わなければならないが、日本からインディアナ大学に再就職するわたしはゼロからのスタートで、まったくグラントを持っていなかった。しかしDaveは、3年間は大学がわたしの給料と、研究費やテクニシャン、ポスドクの給料として一定の額のお金を出してくれるという大変厚遇の契約を取り付けてくれた。しかし見方を変えると3年以内にグラントが取れなければ首になるという非常に不安定なポジションでもある。65歳になってまだこういうチャレンジができるというのは有難いことであるが、本当にやれるかどうか不安でもあった。しかしこれこそわたしが望んでいたことなので、もう一度アメリカの胸にぶつかっていくつもりであった。またもしグラントが取れてラボが上手く回り出したら、業績は二の次にして、日本や世界の若い研究者を一人前の研究者に育て上げることをめざすつもりであった。しかし現実は厳しく、NIH、あるいはDOD (Department of Defense)のような多額のグラントに何度も申請したが獲得することができなかった。グラント獲得に至らなかった理由はいくつか考えられるが、一つはトランプ大統領の方針によりNIHの予算が削られたこと、そしてもう一つの大きな理由としては、最近のNIHは、がん研究の場合、基礎研究で作業仮説を実験的に証明するだけでは直接治療に結び付かないため、がん患者においても同様の知見が得られることを臨床研究でも示すことを要求するようになったことである。この点において上手なProposalと、適切なPreliminary dataを申請書に書けなかったことが敗因と考えられる。おそらく日本の科研でも今後このような傾向が高まると予想される。ただ一つ良かったことは、手を変え品を変え申請を繰り返したことにより英語の奥深さを痛感すると同時に、英文の書き方は幾分上達したように思う。しかしながら、65歳を過ぎてからのこういったチャレンジはサンアントニオ時代と比べると、やはり体力、気力、根気、記憶力などにおいて低下したという感じは否めなかった。

2) 骨内におけるがん細胞と知覚神経の関連についての研究

NIHのグラントは獲得できなかったが、学内向けの小さなグラントは獲得できたので動物や消耗品はそれほど不自由なく買え、それなりに研究を展開することができた。研究は、骨痛を念頭におきながら骨に終末する知覚神経と骨転移したがん細胞との関係を調べるというものであった。がんの病理組織像を観察するとしばしば神経周囲にがん細胞が浸潤しているPerineural invasion(PNI)と呼ばれる病態を目にする。PNIを示すがんは悪性度が高く、患者の予後も悪く、生存期間が短いことが示されており、神経とがん進展との間に何らかの関連があるのではと推測されてきた。この点に着目し、また骨転移の場合知覚神経興奮による激しい骨痛が誘発されることから、骨転移の進展と骨痛の増悪との間にポジティブフィードバックが存在するとの仮説を立てた。実際に実験を行ってくれたのは、岡山大学の奥井達雄君、徳島大学の日浅雅弘君、大阪市大の永田友貴君の3人のポスドクだった。インディアナ大学は伝統的にNeuroscienceが強く、共同研究者としてDept. NeuroscienceのFletcher White教授とNeuroscienceに関する手技手法、知識、情報、実験デザインの組み立てなどをDiscussionできたことは非常に有益であった。またこの研究を進めている間に骨細胞と知覚神経との間にも関連があり、骨細胞は機械的刺激のみならず痛みの刺激にも応答する細胞であるとの興味深い結果も得られた。残念ながらGrantが獲得できなかったためにインディアナ大学でこれらの研究を継続することはできなかったが、帰国してから現在も研究は進めており、成果がまとまればいずれ報告したいと考えている。興味のある方は私が書いた最近の総説をお読みいただければさいわいである (Yoneda T et al, Curr Osteopor Rep 16 (6):648, 2018)。

7.大阪大学歯学研究科生化学教室特任教授として研究を継続 (2017~) 帰国してからも骨転移と知覚神経との関連に関する仕事を何とか続けたいとの思いから、生化学の西村教授にお願いして特任教授にして頂いた。またさいわいにも研究費は科研の基盤研究Bを獲得することができたので、生化学の波多准教授と口腔外科の大学院生に手助けをしてもらいながら研究を続けている。どこまでこのプロジェクトを遂行できるか不安もないわけではないが、体力、気力、そして事情が許す限りは継続したいと思っている。

8.JBMM Co-Editor-in-Chiefとしての貢献

Journal of Bone and Mineral Metabolism (JBMM)は日本骨代謝学会が世界に誇る英文機関紙である。私の恩師である大阪大学名誉教授、鈴木不二男先生が初代編集委員長を務められ、大変なご尽力の末にPubMed掲載、そしてImpact Factor獲得にまでこぎつけられた。その間のご苦労を目の当たりにしたこともありJBMMに対する私の思い入れにはひときわ強いものがある。さらに鈴木先生の後を引き継がれて二代目編集委員長となられた清野佳紀先生はJBMMへの論文投稿数を飛躍的に増大させ、JBMMのIFを国内発行英文誌中では屈指となる2.4にまで引き上げ、JBMMのグローバル化、骨・軟骨研究分野での認知度の拡大に大きく貢献された。このように二人の名編集委員長のおかげでJBMMは日本骨代謝学会の顔ともいえる存在になった。今般そのJBMMの共同編集委員長として徳島大学の松本俊夫先生と私とが任命された。骨代謝学会に育ててもらった私にとってそのBackboneともいうべきJBMMの編集委員長の任に当たるのは極めて名誉なことであり、身が引き締まる思いである。これまでの実績を踏まえて骨・軟骨研究領域におけるJBMMの質、価値、存在感および認知度をさらに高めるという使命を果たす重圧を乗り切れるかどうか不安でもある。しかし、これこそが長年にわたって私をはぐくんでくれた骨代謝学会に恩返しができる絶好の機会、ならびに場なので、松本先生に引っ張って頂きながら精一杯努めるつもりである。

おわりに

約50年間にわたる私の研究生活について好き勝手に書かせてもらった。書きながらずっと感じていたことは、自分の好きなことをやり続けながら、それを本業とし、そのお陰で社会的にも経済的にもそれなりの状況、環境に身を置くことができ、その過程において多くの知己を得たことは大変幸運であり、またハッピーな研究人生であった、ということである。これも多くの方々に支えて頂いたおかげであり、この場を借りて改めて感謝の意を表したい。結局研究生活というのは如何に多くの方との絆を築けるかに尽きるような気がする。

3度にわたって年齢、経験、状況が異なる時期にアメリカで生活し、研究を展開できたことも極めて有意義であった。1回目のコネチカット大学への留学は、私たち夫婦はまだ30歳にもなっておらず、子供もいなかったためにアメリカの日常生活に触れる機会は多くはなかった。また1970年代後半の日本のサイエンスは未熟で、概念、知識、手技などなんでもアメリカから学ぼうという時代であったので、研究生活においてはただただアメリカの豊かさ、スケールの大きさ、おおらかさに圧倒された。

2回目のテキサス大学サンアントニオ校の時は、私は40歳前で子供が3人おり、学校生活などを通じて一般的なアメリカ生活に深く、かつ密接に接することができ、日常生活ではアメリカも日本も変わりがないことを実感できた。また研究面では、日本で研究プロジェクトの立案、遂行、科研の獲得、また大学院生のトレーニングなどを経験していたので、サンアントニオでもPIとして自分のアイデアによるプロジェクトでNIHのグラントを獲得し、自分のLabを持って、各国からのポスドクとテクニシャンを使って思うように研究を展開できた。まさに私の人生においてサンアントニオ時代は研究、日常生活、そして家族との生活が最も輝き、充実していた時期であった。

3回目のインディアナ大学への留学は、私が阪大歯学研究科を定年退職し、子供たちは3人とも独立し、アメリカ生活も慣れたものとなっていたので大きな気負いもなくスタートした。多少の貯えもあったので、半エーカー(約600坪)の土地に建つ瀟洒な家を買って研究を楽しみながらアメリカ生活を満喫しようという心づもりであった。しかしこの時のアメリカは昔のような豊かさ、おおらかさ、懐の深さはなくなってきており、またトランプ大統領の出現により基礎研究に対する財政的サポートもあまり期待できなくなった。結局私は自分のプロジェクトでグラントを獲得することができず日本に戻らざるを得なくなった。このように外国留学というのは自分の状況と、留学先の事情によって大きく左右されるものであることを実感した。

3回太平洋をまたいでアメリカと日本を行き来し、少なくとも普通の人の2倍の人生を過ごせたと感じている。太平洋を何度もまたいでも病気一つしない丈夫な体に生んでくれた両親、そしていつも明るく、美味しい手料理を食べさせてくれ、愚痴を言いながらでも、わがままで自分勝手なわたしを支えてくれ、わたしのやりたいようにさせてくれた妻に敬意と感謝の意を表して稿を終える。