私と骨・カルシウム代謝研究との出会い

医師を志した動機

実家が群馬県で、代々医師の家系。一宮藩という小さな藩があって、曾祖父の時代からそこの御殿医をしてたとの事。親戚に医者が非常に多くて、子供のころから医師になるのに何の抵抗もなく、当然そうなるもの、天職みたいな感じでした。

高校は前橋高校で、新制高校の第1期生でした。昭和28年に東大に入学しましたが、当時はまだ戦争の直後で、今思うとあまり受験勉強をしたという記憶がありません。テニスや卓球をずっとやっていても何とか滑り込めた時代です。遊んでばかりいるような一匹狼が各地から集まってきて、個性が豊かな時代でした。

学生時代には大学の授業に出た記憶があまりないんですね。むしろサボっている方が得意で、仲間に小倉出身の金光晟君(故人)という最終的には東大脳研解剖の教授になった同級生がいたのですが、彼もほとんど出てこない。何をしていたかというと、脳解剖学の小川鼎三先生の研究室に行って脳の標本ばかり見ていたとの事です。

それから近藤喜代太郎君(故人)。彼も講義にはほとんど出ないで蛾を収集したり、ドイツ語で書かれた解剖の教科書、Rauber-Kopsch全三巻を読破することに夢中になっていました。彼も卒業後東大医学部の沖中内科に入って北大の公衆衛生の教授になりました。そういう変わり者が私の学年には特に多かったようです。

珍しい患者さんとの出会いからカルシウム代謝研究へ

卒業後は当時の東大医学部沖中内科に入局し、内分泌の研究室でカルシウム代謝の研究を行うようになりました。沖中内科に入ったのは沖中先生の人間性に非常に魅力を感じたからでした。私は大学の教授になろうとは思っていませんでした。父親が小児科の開業医で、開業医の大変さを目の当たりにしていたので、勤務医になろうと思っていました。内科に入ればどこかの病院に行けるだろうと。

最初の2年間の「ベッド持ち」という今でいう研修医の時期に「ファンコニー症候群」という、尿細管不全でアミノ酸やリン酸が尿中漏れて骨軟化症になる珍しい患者(日本での第1例)を偶然受け持ちました。これは面白いと沖中先生に報告したら、先生から、藤田拓男君(神戸大学名誉教授)と一緒にカルシウムの研究をやってみたらどうかと言われました。

昔の教授は神様みたいなものだったので逆らえない。先生からは「君ね、苦労するよ」と言われましたが、そう言われてもその意味が解らなかったのです。その当時はカルシウムについて研究している人はほとんどおらず、内分泌学会に行ってみたらカルシウムに関する演題は我々の他に一題ぐらいしかない。また司会者も上皮小体と副甲状腺(実は同じ物)の違いが分からないような人がやっていて、発表が終わったら「ご趣味のある方は後でゆっくり議論してくれ」なんて言われました。これはえらいことを始めてしまったなと思いました。

当時の沖中内科の内分泌グループは、甲状腺、下垂体、副腎グループに分かれていて、日本の内分泌学会をリードしていました。(図2)でも内分泌疾患の患者さんはそうたくさんはいない。各グループの医師は自分たちの専門領域の患者さんのみを診療しており、他の領域の見たい疾患も診られない状況でした。

(図2)若かりし頃のCa friends. 左から須田 立雄先生、尾形悦郎先生(故人)、筆者。

沖中内科にいたのでは本当に狭いことしかできず、このままでは臨床医としては通用しないと思いました。それで日本で最初にファイバースコープを始められた竹中忠良先生(日本消化器病学会名誉会長)に弟子入りして消化器疾患の勉強をさせてもらったのです。大腸ポリポーシスを特徴とするクロンクハイト-カナダ症候群(本邦第一例)を“American Journal of Medicine”に報告しました。自分の進退を考え始めていた時に東大医学部に老年病学教室が新たに設立され「何をやってもよい」ということだったので自ら希望して移りました。昭和39年のことです。

老年病学教室に移って2年目の昭和41年にノースカロライナ大学医学部薬理学教室に留学しました。そこには私が研究していたカルシウム代謝研究の大家、ポール・マンソン教授がいたからです。(図3)副甲状腺ホルモンの生物学的検定方法を開発した方です。

(図3)米国ノースカロライナ大学留学当時。 左が恩師ポール・マンソン教授(故人)、右が筆者。

私が幸運だったのはそのグループがサイロカルシトニンという新しいホルモンをネズミの甲状腺から発見した直後だったことです。私はこの新しいホルモンの抽出法、動物を用いて検定する方法などについて勉強しました。

このホルモンは後にカナダのCOPPらがサケの鰓後腺に存在する事を発見し、その後、鳥類、は虫類にも存在する事が確認され、カルシトニンという名称で呼ばれるようになりました。私は大いにカルシトニンに興味を持つようになり、帰国したら是非ともその研究をしようと思っていました。マンソン先生は素晴らしい人でした。沖中先生はよく「アメリカはすごい国だ。日本にも偉い人がいるけれども一桁違う」と言っておられたのですが、それを実感しました。こんな国とどうして日本は戦争したんだろうと思いました。マンソンの研究室では実際に実験を始める前にはまず議論をとことんやるということが日常行われておりました。あまり考えずに思いつくと直ぐに実験を始めるのが常であった私にとっては大変な驚きで“研究哲学”を学ぶことができたと感じました。留学先は基礎の教室でしたが、臨床も内科の教室にときどき行って患者さんを診させてもらっていました。これらのことが後に研究プロトコールを立てる上に大いに役立ったと思います。

行きつけの天麩羅屋さんの協力でウナギのカルシトニン(CTと略す)を発見

当時カナダのCoppがサケの鰓後腺には哺乳類の何百倍もの活性を有するCTがあることを見つけていました。私はサケにあるのならほかのサカナにもあるだろうと考え、日本に帰ってから「天庄」という湯島の行きつけの天麩羅屋に頼んで、ウナギ、コイ、アユ、ヒラメなどのサカナを河岸から買ってきてもらいCT活性のスクリーニングをしました。サケは産卵時に海から川に上がってきますが、普段は海に住んでいる。そこで海水と淡水の両方に住める魚で活性が強いのではないかとの発想がひらめいたのです。ウナギは普段は川に住んでおり産卵の時には海に行く特性があるのでウナギの活性をチェックしたところ、予想通りすごく活性が高いことが見つかったのです。当時は昭和41~42年の大学紛争の頃でした。大学は研究室が全共闘の連中により閉鎖されていて、研究を行えるような状況ではありませんでした。そこで共同研究でやるしか道はないと考え東洋醸造(現在・旭化成ファーマ)の日本大学水産学科出身の渡辺晋博士と共同研究を始めたのです。

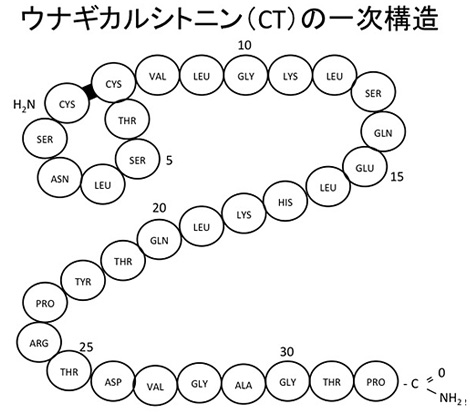

ウナギでは体重kg当りのCT含量が従来報告されている他の生物に比べ圧倒的に多く、また日本国内で多量に養殖されているので材料の入手が容易であり、さらにその生理、特に電解質代謝などが他の魚類に比し、よく研究されているので、我々はウナギ鰓後腺からのCTの分離、精製を試みました。この仕事は東洋醸造(現在・旭化成ファーマ)の研究所、渡辺晋、小谷勝、山内広世、目黒俊雄、北沢秀一、野田俊治の各氏および大阪大学蛋白質研究所の成田耕造教授らのご努力により約4年間にわたる苦労の末完成したものです。サケCTの分離、精製及び構造決定が、カナダのCopp、アメリカのPotts、およびArmour社との共同研究の末、行われたことを考えるとまことに感慨深いものがあります。このような研究にはつきものの幾多の紆余曲折を経つつ、何度も挫折しそうになりながら、ついにウナギCTの構造決定に成功したのです。(図4)このことは、改めて共同研究の重要性を認識させたのみならず、日本においてもやればできるという自信を植えつけたものとして意義深く感じる次第です。

(図4)ウナギカルシトニンの一次構造

ウナギCTの誘導体-エルカトニン

CTをウナギから抽出・精製して医薬品とするには経費がかかりすぎるため、合成することとなりました。製造決定を担当した東洋醸造研究所の野田俊治氏は、ペプチド研究所長の榊原俊平氏の指導のもとにウナギCTの合成を行いました。得られた合成ウナギCTの物理化学的性質、生物活性を調べた結果、先に精製した天然ウナギCTと全く同一でした。当時ペプチドホルモンの構造決定、合成まですべてを日本人研究者だけで行ったのはウナギCTが最初でした。

一般にジスルフィド結合をもつペプチドは、中性または塩基性の条件下では不安定であり、ダイマーやポリマーを生成する。以前ペプチド研究所ではオキシトシンのジスルフィド結合をエチレン結合に変えた化合物を合成していたので、エチレン結合を持つCT誘導体([Asu1,7]-ウナギCT、一般名:エルカトニン)を合成することになりました。ウナギCTと同様の方法で合成されたエルカトニンの生物学的な性質は、天然ウナギCTと同様またはそれ以上でした。しかし、研究所内で非天然アミノ酸を含むエルカトニンを選ぶか、天然アミノ酸だけからなるウナギCTを選ぶかで大論争が起きました。エルカトニンは物理学的に安定ではあるが、非天然アミノ酸を含むことに対する漠然とした安全性上の不安があったためでした。決断を迫られた研究所長の渡辺哲夫氏は、今後行う安全性試験で問題が出なければという条件でエルカトニンを医薬品として開発することにしたのです。各種の動物実験や治験でも海外で使用されているサケCTと異なる有害作用は見られませんでした。

その判断の正しかったことは、発売後30年経った現在(2013年)、市販されたCTに重篤な副作用がほとんどないこと、および国内外で販売されているサケCTと類似の副作用以外に特別な副作用が報告されていないことからも実証されたのです。

医薬品としての承認申請

(1)高Ca血症と骨Paget病に対する効果を確認

高Ca血症は副甲状腺機能亢進症やガンの骨転移の際に見られ、急激な血中Caの上昇は意識混濁や危篤状態をひき起こします。

CTは血中Ca濃度を低下させることから、まずエルカトニンを高Ca血症の治療薬として臨床応用することになりました。しかし、高Ca血症はそれほど多い疾患ではなく、大学病院のような基幹施設でも年間数例というところが多く、また血中Caを測定している病院は極めて少なかった。高Ca血症に対するエルカトニンの臨床データを得るために、北は北海道から南は九州まで各地の大学病院やガン治療施設に協力が依頼されました。なかでも京都大学医学部核医学の助教授であった森田陸司氏および助手の福永仁夫氏、名古屋大学医学部第一内科助教授の富田明夫氏など、Ca代謝に興味を持つ多くの内科医の協力は特記すべきものでした。

骨Paget病は頭や脚の骨が変形して痛みを生じる疾患で、欧州に多い病気であり、わが国の患者数は極めて少ない。当時の集計では明治以来約100例しかないとされていましたが、森田陸司と土光茂治氏はこの疾患8例に対するエルカトニンの有効性について検討したのです。

(2)骨粗鬆症に対する効能の取得

1969(昭和44年)にCTの研究を開始した時点から、研究開発の最終の目的は、骨粗鬆症に対しての効能・効果を取得することでした。当時、骨粗鬆症の診断は椎体のX線写真で行われていました。しかし、薬剤を投与してからX線写真に効果が表れるまでにはかなり長い年月を要するために、薬の効果判定には使えない。そこで骨粗鬆症患者の主な臨床症状である腰背痛に対する効果を調べることとなりました。

1979~1982年頃、東京慈恵会医科大学整形外科教授の伊丹康人氏を中心とした研究グループで、多施設二重盲検試験が行われました。

エルカトニン2.5単位と10単位の製剤を第三者であるコントローラー協会で盲検化して、すべてのデータが集まった後で盲検を解いて(key open)データを解析しました。その結果、エルカトニン10単位を週2回、4週間投与した群の腰背痛に対する有効性が2.5単位投与群を上回りました。この結果をもとに厚生省(当時)に申請し、1982年6月15日に「骨粗鬆症における疼痛」の効能・効果を取得しました。(図5)

(図5)1987年のICCRH(国際カルシウム代謝ホルモン学会)モントリオール。左から森井浩世先生(故人)、井上哲郎先生、筆者。

1980年代になり、骨量を非侵襲的に測定する方法がわが国でも普及し、エルカトニンの骨量に対する治験が実施されました。この治験は当時神戸大学医学部第3内科教授の藤田拓男氏を中心とした研究会組織で実施されました。エルカトニン20単位、週1回、6か月間投与群とプラセボ(0単位)、週1回、6か月間投与群の骨量に関する多施設二重盲検比較試験が行われた結果、エルカトニン群の骨密度がプラセボ群のそれを有意に上回りました。

この結果をもとに1993年10月1日に製造承認が取得されたのです。

医薬品の申請では「その時点における医学薬学等の学問水準に基づき、倫理性、科学性および信頼性の確保された資料により、その医薬品の品質、有効性および安全性を立証するための十分な根拠を示す必要がある」とされています。本試験ではエルカトニンの骨量に対する効果は証明できましたが、骨折に対する効果を調べていませんでた。そのため、当局から「日本人骨粗鬆症患者における本薬の骨折抑制効果を確認する臨床試験を速やかに実施すること」との条件が付けられ現在実施中です。

若い医師・研究者に一言

私は研究を始めた時から何かオリジナルな仕事をしたいという考えが強かったように思います。人は新しいことを認めたがらないので大変ですが、苦労してでも何とか自分の道を切り開いて行くという心構えや頑固さ、根性が大事ではないかと思います。

もう一つ重要なことは異文化に接することだと思います。同じ穴のムジナと接してばかりいると眼からうろこが剥がれるような発想が生まれてこない。研究戦略として学際研究を推進する事が必要であると思います。(図6,7)

(図6)1991年のICCRH(国際カルシウム代謝ホルモン学会)フローレンス。恩師ポール・マンソン教授とともにシンポジウムを司会。

(図7)左からDr.G Milhaud,Dr.PF Hirsch,Dr.A D Kenny,筆者。